Народный танец

История

танца уходит своими корнями в глубину веков - первоисточником

народного танца были движения и жесты, связанные с чувственными

впечатлениями от окружающего мира, а ритуальные мистерии с только им

присущими хореографическим языком и выразительностью были неотъемлемой

частью духовной жизни древнего человека

. История

танца уходит своими корнями в глубину веков - первоисточником

народного танца были движения и жесты, связанные с чувственными

впечатлениями от окружающего мира, а ритуальные мистерии с только им

присущими хореографическим языком и выразительностью были неотъемлемой

частью духовной жизни древнего человека

.

Искусство танца - это древнейшее проявление творчества народов,

родившееся одновременно с появлением человека как естественная

физиологическая потребность в ритмическом движении.

Танец появился из разнообразных движений и жестов, связанных с

трудовыми процессами и эмоциональными впечатлениями человека от

окружавшего мира. С веками, подвергшисьсь художественному обобщению,

танец приобрел самостоятельно значение, и у каждого народа сложились

свои танцевальные традиции. Возможно, история танца ровесница истории

человечества. Нам остается только догадываться, какими были танцы в

ранние эпохи. Natya Shastra – это ранняя рукопись, в которой

описываетая танец. На ней зиждется современная интерпретация

классического индийского танца Bharathanatyam. В европейской культуре

одно из первых упоминаний о танце принадлежит Гомеру в его «Илиаде» -

описывается chorea (греч. хоровод, пляска). Ранние греки преобразили

искусство танцевания в систему, выражающую разнообразные страсти.

Например, танец Фурий наводил ужас на всех, кто был его свидетелем.

Греческий философ Аристотель поставил между танцем к поэзией знак

равенства и утверждал, что танцоры благодаря телодвижениям в

определенном ритме могут передавать манеры, страсти и действия.

Выдающиеся греческие скульпторы изучали позы танцоров, имитирующих те

или иные состояния.

Исторически

танец служил частью религиозных ритуалов и общественных праздников.

Доказательства этому обнаруживаются во многих документах доисторической

эпохи. Вероятно, придворные танцы существовали столько же, сколько

королевские дворы. Многообразие видов танцы включало в себя народные,

социальные, бальные, религиозные и экспериментальные и другие формы.

Большой ветвью этого искусства был Театральный Танец, который возник в

Западном Мире. Истоки современного балета, танца, который все мы

знаем, уходят во Францию шестнадцатого века - Эпохи Возрождения. Исторически

танец служил частью религиозных ритуалов и общественных праздников.

Доказательства этому обнаруживаются во многих документах доисторической

эпохи. Вероятно, придворные танцы существовали столько же, сколько

королевские дворы. Многообразие видов танцы включало в себя народные,

социальные, бальные, религиозные и экспериментальные и другие формы.

Большой ветвью этого искусства был Театральный Танец, который возник в

Западном Мире. Истоки современного балета, танца, который все мы

знаем, уходят во Францию шестнадцатого века - Эпохи Возрождения.

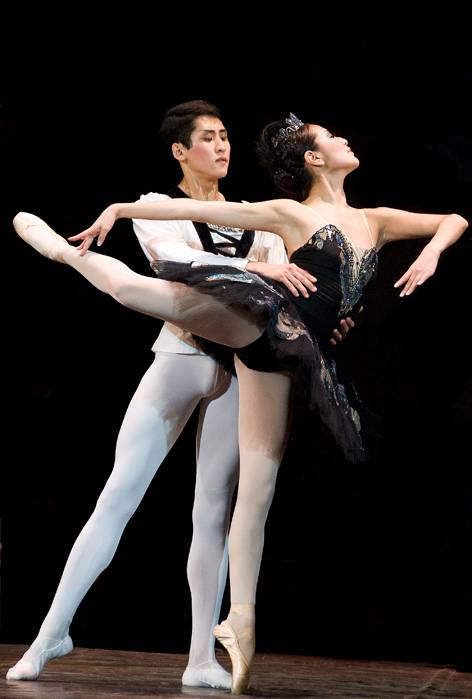

Балет.

Предпосылками

появления балета были новые способ мышления и философия Просвещения:

теперь человек становится центром вселенной и может управлять своим

бытием при помощи искусств и наук. Иллюстрацией этому является

выдержка: «Используя музыку, которая в точности имитировала

пропорциональную гармонию планет, человек шестнадцатого века считал,

что может притянуть к себе планетарные воздействия. Танец сам по себе

был подражанием движению небес». Предпосылками

появления балета были новые способ мышления и философия Просвещения:

теперь человек становится центром вселенной и может управлять своим

бытием при помощи искусств и наук. Иллюстрацией этому является

выдержка: «Используя музыку, которая в точности имитировала

пропорциональную гармонию планет, человек шестнадцатого века считал,

что может притянуть к себе планетарные воздействия. Танец сам по себе

был подражанием движению небес».

К концу XVI века придворный балет достигает пика своего расцвета:

он полностью финансировался французской монархией, которая

использовала его для превозношения собственного величия. Балеты стали

частью роскошных, огромных праздничных феерий, которые продолжались

несколько дней подряд и включали в себя все виды развлечений. На самом

деле, все эти праздники были способом самовозвеличить Французский Двор.

Уже к началу XVIII века балет перекочевал из Французского Двора в

Парижскую Оперу к разностороннему театральному деятелю Жану-Батисту

Люлли, который «сохранил основной концепт балета – сложносоставность

формы, в которой танец является неотъемлемым и значимым элементом». В

течение этого столетия балет разошелся по Европе и из утонченного

способа передвижения образов во время крупного представления

превратился в самодостаточное искусство исполнения, называемое ballet

d’action («действенный балет», балет с сюжетом). Эта новая форма почти

полностью изжила искусственность, присущую придворному танцу, и

установила новый закон: "искусство должно стремиться к выражению

природы, естеству". В результате костюмы и хореография стали более

свободными и способствующими большему раскрытию выразительных талантов

тела. Отворилась дверь в мир натуралистических костюмов и обуви без

каблуков - пуантов, которые предоставляли танцору большие возможности

при подъеме на полупальцы.

Эпоха Романтизма начала XIX века с балетами, привлекающими

внимание зрителя к эмоциям, с фантазией и богатыми духовными мирами

явила начало настоящей работы на пуантах. И вот идеальная балерина

(качества которой выразились тогда в легендарной Мари Таглиони) в своих

туфлях, казалось, едва касается поверхности сцены и ее бесплотный дух

словно не знает, что такое земля. Теперь уже взошедшие звезды женского

танца полностью затмили присутствие бедных мужчин-танцоров, которых во

множестве случаев переименовали в двигающиеся статуи, существующие

только для того, чтобы балерины на них опирались. Эту ситуацию в начале

двадцатого столетия немного изменило восхождение звезды Нижинского из

Русского Балета. К этому времени уже развились знакомые нам балетные

костюмы, хореография, декорации, бутафория, словом, все стало почти

таким, как есть сейчас.

Современный танец.

Русский

балет, начав революцию в балетном искусстве, пытался сломать

устаревшие формы классического балета. В настоящее время художественные

возможности балетной техники и аккомпанирующих ей музыки, декораций и

мультимедиа более масштабны, чем за все время его существования.

Границы, определяемые классическим балетом, постоянно раздвигаются и

размываются, и все, что появляется вместо них, теперь лишь едва

напоминает о традиционных балетных терминах типа «вращения». Русский

балет, начав революцию в балетном искусстве, пытался сломать

устаревшие формы классического балета. В настоящее время художественные

возможности балетной техники и аккомпанирующих ей музыки, декораций и

мультимедиа более масштабны, чем за все время его существования.

Границы, определяемые классическим балетом, постоянно раздвигаются и

размываются, и все, что появляется вместо них, теперь лишь едва

напоминает о традиционных балетных терминах типа «вращения».

Появилось новое мышление. Артисты танца теперь принимают во

внимание качества личности, ритуальные и религиозные аспекты, примитив,

выразительность и эмоциональность. В этой атмосфере произошел очередной

виток развития современного танца. Внезапно возникла новая свобода в

том, что теперь считалось приемлемым, что получило название признанного

искусства, в котором отныне хотели творить многие люди. Все атрибуты

нового искусства стали такими же значимыми, как костюмы балета – или

даже ценнее их.

Большинство

хореографов и танцоров начала XX века относились к балету весьма

негативно. Исидора Дункан мыслила его безобразной бессмысленной

гимнастикой. Марта Грэм (Грэхем) выделяла в нем европейщину и

империализм, у которых с американцами нет ничего общего. Мерс

Каннингхэм, несмотря на то, что использовал для преподавания некоторые

основы балетной техники, подходил к хореографии и выступлению с позиций

прямо противоположных традиционному балету. Большинство

хореографов и танцоров начала XX века относились к балету весьма

негативно. Исидора Дункан мыслила его безобразной бессмысленной

гимнастикой. Марта Грэм (Грэхем) выделяла в нем европейщину и

империализм, у которых с американцами нет ничего общего. Мерс

Каннингхэм, несмотря на то, что использовал для преподавания некоторые

основы балетной техники, подходил к хореографии и выступлению с позиций

прямо противоположных традиционному балету.

Двадцатый век несомненно стал временем отрыва ото всего, на что

опирался балет - временем беспрецедентного творческого роста танцоров и

хореографов, временем шока, удивления и зрителей, которые поменяли свое

представление о танце, временем революции.

Шестидесятые годы принесли развитие постмодернизма, который изменил

курс на простоту, красоту маленьких вещей, нетренированных тел и

безыскусственных, простых движений. Знаменитый манифест «Нет»

отвергает все костюмы, сюжеты и «показуху» ради сырого, необработанного

движения – это, наверное, самая яркая крайность этой волны новой

мысли. К сожалению, отсутствие костюмов, сюжетов и бутафории не

содействует успешности танцевального шоу – и спустя непродолжительное

время «декорации», «художественное оформление» и «уровень шока» снова

появились в лексиконе хореографов современного танца.

Шестидесятые годы принесли развитие постмодернизма, который изменил

курс на простоту, красоту маленьких вещей, нетренированных тел и

безыскусственных, простых движений. Знаменитый манифест «Нет»

отвергает все костюмы, сюжеты и «показуху» ради сырого, необработанного

движения – это, наверное, самая яркая крайность этой волны новой

мысли. К сожалению, отсутствие костюмов, сюжетов и бутафории не

содействует успешности танцевального шоу – и спустя непродолжительное

время «декорации», «художественное оформление» и «уровень шока» снова

появились в лексиконе хореографов современного танца.

К восьмидесятым годам классический танец возвратился в исходную

точку, а современный танец (contemporary dance) стал высокотехничным

оружием профессионалов, близким политике. Две формы танца, contemporary

dance и классический балет, мирно соседствуют, испытывая одна к другой

лишь малейшую долю былой неприязни и почти не вступая в соперничество.

Сегодня танцевальное искусство пронизано творческой конкуренцией и

хореографы часто стремятся к тому, чтобы именно их работу назвали самой

шокирующей. Однако до сих пор в искусстве есть красота, и танец

современности поражает такими профессионализмом, силой и гибкостью,

которых никогда не было доныне.

|